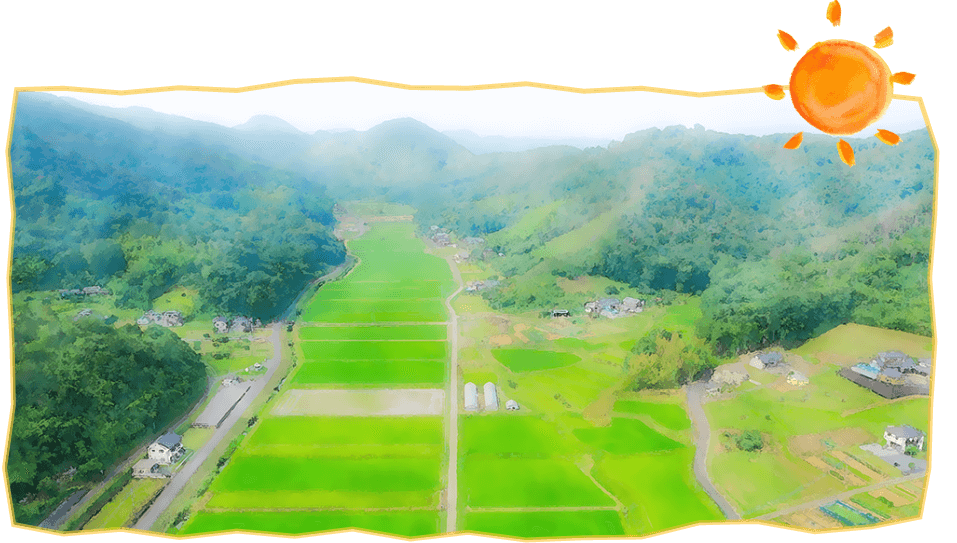

私たちが普段どんな風にお米を育てているのか?農家だからこそ話せる裏話も盛り込みながら、お米があなたの食卓に届くまでの流れをお話しします。冬の農閑期から秋の収穫・精米まで、わくわくお米本舗の歳時記をぜひご覧ください。

秋の収穫が終わり、ほっと一息つく間もなく、来年のお米作りは始まります。冬の間、田んぼは永い眠りにつきますが、そんな時にしかできない作業がたくさんあるのです。

田んぼを耕耘(こううん)するだけでなく、ため池や水路の整備、また、耕作放棄地を田んぼに戻すための草刈り作業なども冬の間に行います。

トラクターで耕耘 (こううん) 、去年の稲の切り株や藁を田んぼに漉(す)き込んでいきます。

地域に何個もあるため池。毎年、地域の人たちと順番に整備をしていきます。土手の補強をしたり、草を刈ったり、水路を掘ったり。春になってちゃんと水を田んぼに入れられるかはこうした作業にかかっています。

地域の農業仲間と共同で水路整備。ユンボで水路にたまった泥を取り除いていきます。U字構というコンクリートの水路が多い中で、私たちの地域は未だに土の水路が多くて・・・すぐに泥で埋まっちゃうんです。

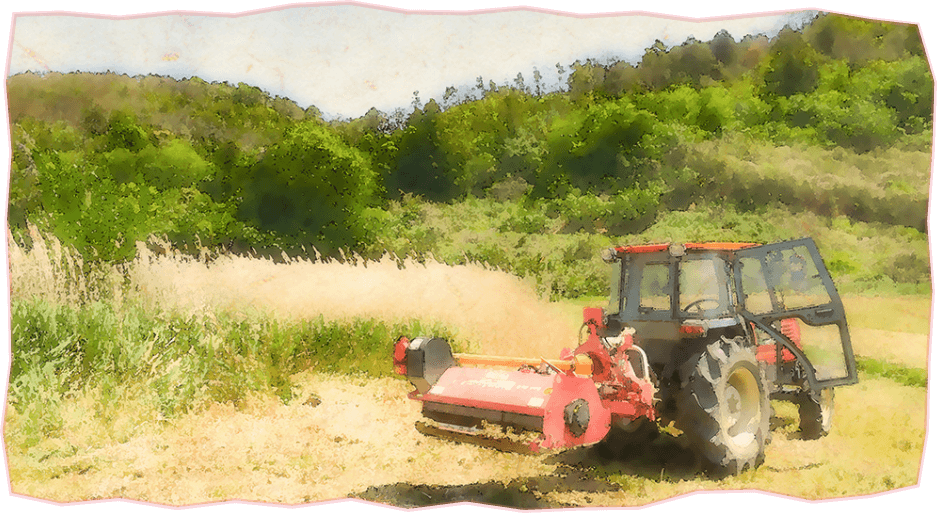

雑草が背丈ほどにもなる耕作放棄地。一度、耕作されなくなった土地を田んぼや畑に戻すのは至難の業。まずはこの雑草をトラクターにつける大型の草刈り機で粉砕します。こうした作業も冬の仕事。でも、いろいろなゴミが捨てられていて、機械に絡まったり、草刈りの刃にあたって飛んで来たり・・・とても危険な作業だったりもします。

耕耘(こううん)

春になり、桜が咲き始めるころ、田んぼの作業も本格的に始まります。このころ田んぼには雑草が生え始めるので、このタイミングで田んぼを耕耘 (こううん) し雑草をやっつけておきます。

畔塗り(あぜぬり)

それから「畔塗り(あぜぬり)」という作業を行います。適度な雨が降り、土に水分がある状態で、畔塗機( あぜぬりき)という機械で、田んぼの畔(あぜ)をぺたぺたと塗っていくのです。こうすることで、田んぼから水が抜けにくくなり、水持ちのよい田んぼにします。

播種(はしゅ)

5月に入ると米農家は本格的な農繁期に入ります。お米の種をまき、田植えの準備。まずは、「播種(はしゅ)」、お米の種まきです。ベルトコンベア方式になっている機械に、苗箱を流し、土、籾(もみ)、水、土の順番で入れていきます。この苗箱を積み上げてブルーシートで覆って発芽させます。

この苗箱が地味に重い!積んだり運んだり並べたり。約1000枚ほど作ります。

育苗(いくびょう)

発芽させた苗は育苗(いくびょう)用のハウスに並べて、銀色のシートで保温してもう少しだけ大きくします。ある程度育ったらシートをはがして、定期的に水を与えて育てていきます。この育苗(いくびょう)作業がとても大切で、ここでしっかりとした元気な苗を作ることが最終的な収穫量にも影響してきます。毎日気が抜けません。

田植え

5月末から6月にかけて、いよいよ田植えが始まります。ハウスの中で大きくなった苗を田んぼに運びます。これが重労働!成長した苗は絶妙に重いのです。

たまにアメリカの友人が農作業を手伝いに来てくれるのですが、この苗運びの時期に来てくれるのが一番ラッキー!そんな時はここぞとばかりに苗を運んでもらいます!

ご褒美は田植え機の操縦。運んだ苗を田植え機にセットして植えていきます。

田植えは家族の楽しいイベントでもあります。今の田植え機は操縦が簡単になってきているので、子供でも操縦可能!子供と一緒に作業ができるのは農業の魅力の一つですね。子供たちと田植えをするのが楽しみで楽しみで。

しかし、まっすぐ植えるのはとっても難しい。最近ではGPSを使って自動でまっすぐ植える田植え機も出てきています。

田植えの終わったばかりの田んぼは、水面がきらきらしてとてもきれいです。風がなく晴れた夕方には、夕焼けが田んぼに映って荘厳な景色を見ることもできます。

田植えが終わり、7月にもなると、稲がぐんぐん生長し田んぼの水面は見えなくなり、一面緑色になっていきます。

水の管理と日差し

この時期のお米作りは、主に「水の管理」と「草刈り」になります。日差しはどんどん厳しくなり、暑さとの闘い、熱中症に注意です。

田植えから7月末までは常に水を切らさないように水を管理します。田んぼには水持ちがよい田んぼと悪い田んぼがあるので、田んぼの水位をみて水を入れていきます。モグラが穴をあけて気が付くと水が抜けていることもあるので、定期的に田んぼを巡回する必要があります。

ため池

この地域は写真のような古くからのため池が7つもあり、それらを水源としています。田んぼに水を引くためには、山の中のため池まで行き、栓を抜かなければなりません。時には下半身ずぶぬれになりながら栓を抜きます。

草刈

そして、水の管理よりも過酷なのが草刈です。広大な面積に広がる雑草の海。熱射病に注意しながら、大汗をかきながら草を刈っていきます。すべての田んぼを一回りしてもとの田んぼに戻ると・・・・そこには再び雑草の海。「毎日毎日、ぼくらは雑草のぉ・・・」と「およげたいやきくん」の替え歌をうたいながらの作業。これが収穫の秋まで永遠に続きます。

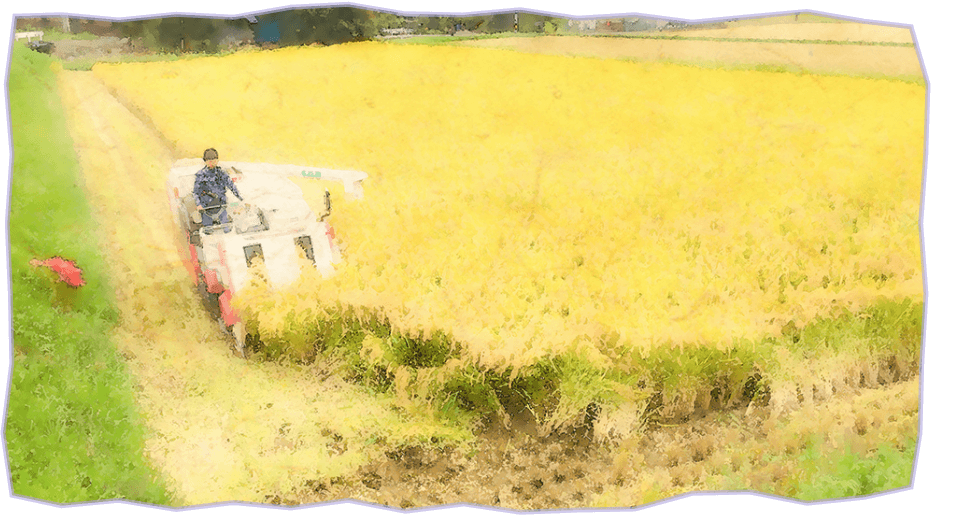

稲刈り

カエルの合唱が虫の音に替わるころ、夏は終わりを告げ、天高く肥ゆる秋がやってきます。待ちに待った収穫の時です。

秋になると徐々に稲穂が頭を垂れ、稲全体が黄色く色づいてきます。このころから稲刈りの準備で村全体が慌ただしくなります。

コンバインで収穫したモミ(お米)を軽トラに積んだコンテナに入れ、乾燥機まで運びます。それから乾燥機でゆっくりと乾燥させます。

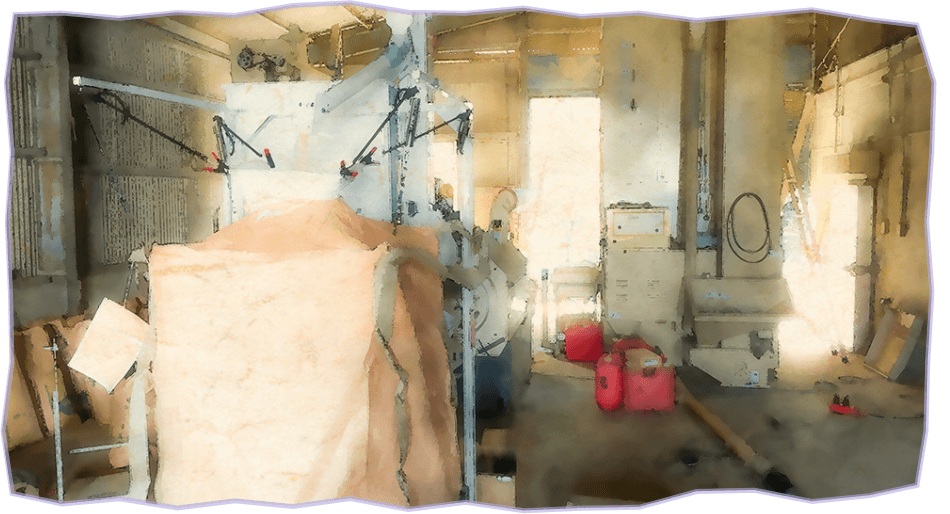

籾摺り(もみすり)

乾燥させたモミは、籾摺り(もみすり)という機械を通して、お米を覆っているモミをとり、ここでようやく玄米になります。

玄米はフレコンという1トン玄米が入る袋に入れ、このまま出荷したり、保管したりします。

調節作業

玄米は玄米用の保管庫にて保管しています。出荷する際に保管庫から持ち出し、お米をまずは「色彩選別機」という機械に通して、ごみ、石などの異物を取り除き、病虫害米といわれるカメムシなどの被害にあった黒い斑点の付いたお米を取り除きます!この機械がなんと300万円もします・・・・

それから精米機にて白米にして、計量器で計量します。

こうしてようやく収穫したお米が皆さんの食卓へ「精白米」として届きます。

いかがでしたか?一年という長い時間をかけて丹精を込めて作ったお米だからこそ、毎年実った時の感動はひとしおです。

亀田家が「わくわく」しながら作ったお米が、あなたの人生の「わくわく」のお役に少しでも立てますように・・・